Premier mai : " le premier mai a lieu la fête du travail, naguère chômée par la classe ouvrière, aujourd'hui jour férié légal ". C'est aussi la " fête du muguet (1) ".

Le mois de mai est fêté depuis la nuit des temps ; l'historien Zéphir-Joseph Piérart écrit en 1862: "On sait que presque partout l'apparition de ce beau mois de la verdure et des fleurs, de l'amour et des douces promenades, est signalée par l'empressement que mettent les amants à exprimer leur flamme à leurs belles au moyen de bouquets de fleurs, ou en plantant devant leur porte d'emblématiques rameaux. Dans l'arrondissement d'Avesnes, pays de bocages, de vergers, cette coutume est très suivie. En ce premier beau jour du mois de Marie, que de Mais n'y voit-on pas, divertissant l'œil par leur nombre, leur variété, faisant bondir le cœur des jeunes paysannes qui en sont l'objet! Ce sont des branches de charme, de jeunes bouleaux, des rosiers, des lilas, et plusieurs autres plantes, symboles d'une affection naissante, d'un amour sincère, d'une passion brûlante, d'une flamme partagée. Des tiges de sureau plantées près de l'habitation d'une belle, lui révèlent l'abandon auquel elle doit désormais s'attendre; un rameau d'aubépine annonce de l'indifférence, du refroidissement dans les amours; le houx est l'emblème du mépris; le cerisier fleuri est le châtiment des âmes trop aimantes, trop faciles, qui n'ont point su se défendre des séductions des sens; le saule est la punition des coquettes. Parfois, les jeunes veilleurs de mai ne s'arrêtent pas là. On les voit faire à leurs concitoyens paisiblement endormis mille niches diverses. Ce sont des portes barricadées, des chemins entravés, des contrevents déplacés et emportés d'un bout à l'autre du village."

Le premier mai, c'est aussi le jour des revendications. Née en 1881, la Fédération américaine du Travail (A.F.L.), adopte la motion, lors du Congrès de Chicago d'octobre 1884, qu'à partir du 1er Mai de l'année 1886 (2), la journée de 8 heures constituera la durée légale de la journée de travail et recommande aux organisations syndicales de faire promulguer des lois conformes à cette résolution.

En 1886, plus de 5.000 grèves eurent lieu et le 1er mai, à Milwaukee, au nord de Chicago, des policiers accueillis par des jets de pierres tirent, faisant 9 morts. Le 3 mai, 3 autres manifestants sont tués. Le 4 mai, une bombe explose, faisant 7 morts parmi les forces de l'ordre. 8 militants seront condamnés à mort, sans preuve; 3 seront graciés.

En juillet 1889, le Congrès socialiste international décide que dans tous les pays il sera organisé une grande manifestation à date fixe dans le but de réduire légalement à 8 heures la journée de travail. On vota donc ceci : "Attendu qu'une semblable manifestation a déjà été décidée pour le 1er Mai 1890 par L'American Federation of Labour, dans son congrès de décembre 1888 tenu à Saint-Louis, cette date est adoptée pour la manifestation internationale."

La manifestation du 1er Mai 1890 eut un énorme succès; il fut donc décidé de la reconduire le 1er mai suivant.

Le premier 1891, à Fourmies, le beau temps est au rendez-vous en ce premier jour du "mois de Marie", un vendredi. Sur les haies du bocage, l'aubépine veut fleurir. Les amoureux ont cueilli des rameaux de frêle blancheur pour les fiancées. Quoi qu'il arrive, les jeunes seront les héros de la fête.

La scène du théâtre est prête: une esplanade rehaussée où la mairie, l'église et des estaminets invitent aux allées et venues, au rassemblement et aux harangues.

A 9 heures, après une échauffourée avec les gendarmes à cheval, quatre manifestants sont arrêtés. Des renforts sont demandés à la sous-préfecture qui envoie en renfort deux compagnies du 145e de ligne casernée à Maubeuge. Le 84e RI d'Avesnes est déjà sur place.

Dès lors le premier slogan : " c'est les huit heures qu'il nous faut " est suivi par " c'est nos frères qu'il nous faut ".

18h15 : 150 à 200 manifestants arrivent sur la place et font face aux 300 soldats équipés du nouveau fusil Lebel qui contient de 9 balles (une dans le canon et huit en magasin) de calibre 8 mm. Ces balles peuvent, quand la distance n'excède pas 100 mètres, traverser trois corps humains sans perdre d'efficacité. Les cailloux volent ; la foule pousse. Pour se libérer, le commandant Chapus fait tirer en l'air. Rien ne change. Il crie : " baïonnette !.. en avant ! " Collés contre la foule, les trente soldats, pour exécuter l'ordre, doivent faire un pas en arrière. Ce geste est pris par les jeunes manifestants pour une première victoire. Kléber Giloteaux, leur porte drapeau s'avance.

Il est presque 18h25....le commandant Chapus s'écrie : " feu !feu !feu rapide ! visez le porte-drapeau ! "

Neufs morts, trente cinq blessés (au moins) en quarante cinq secondes. C'était à Fourmies le premier mai 1891.

|

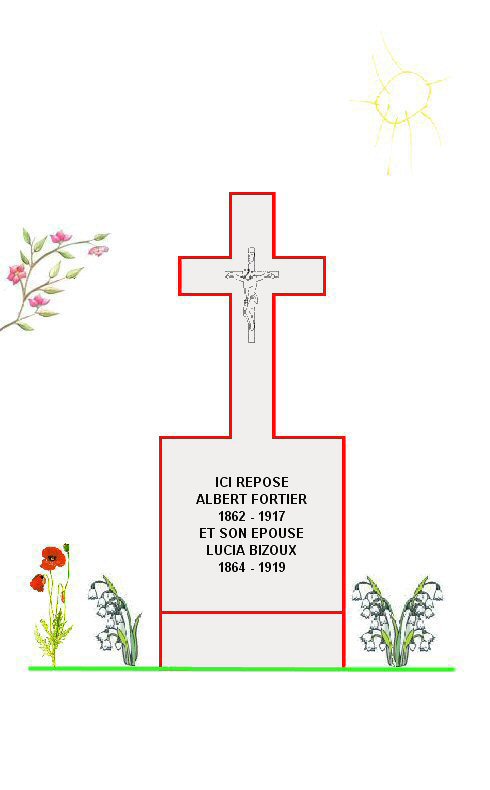

le mausolée des fusillés (photo Alain Delfosse 2008)

Deux procès auront lieu : le premier à Avesnes sur Helpe le deux mai, les 9 manifestants arrêtés la veille sont condamnés pour entraves à la liberté du travail, outrages et violences à agents, et rebellions à des peines d'emprisonnement de 2 à 4 mois.

Le second à Douai le 4 juillet. Hippolyte Culine et Paul Lafargue sont accusés pour provocation à attroupement armé. Le verdict arrive le lendemain dimanche 5 juillet, après cinq minutes de délibération. Culine est condamné à 6 ans de réclusion et 10 ans d'interdiction de séjour, Lafargue, 1 ans de prison.(3)

Que la justice était rapide en ce temps là. Mon arrière-grand-père, désigné dans l'acte d'accusation comme l'un des meneurs, ne sera pas cité comme témoin (4), pas plus que les 9 manifestants condamnés à Avesnes.

En 1903, un monument sera élevé à la mémoire des fusillés dans le cimetière. La journée de 8 heures, soit 48 heures par semaine a été accordée par la loi du 23 avril 1919.

Le Premier mai, journée de lutte ouvrière, fait peur. À défaut de pouvoir le réprimer, l'empêcher, on s'efforce de le banaliser. La question de sa transformation en jour férié est posée par les rapports de police dès le début du siècle. En 1937, l'État donne l'exemple en accordant un jour férié: les fonctionnaires n'auront plus à faire grève pour manifester le 1er mai. En 1941, malgré l'occupation d'une moitié de la France par les nazis et la répression organisée par le régime de Vichy dans l'autre, le 1er mai fait toujours peur. Pétain en fait alors la "Fête Nationale du Travail", et choisit ce jour pour exposer les principes de la Charte du Travail qu'il entend imposer comme cadre des relations sociales.

La Charte du Travail n'a pas survécu à la Libération, même si l'idée de l'association capital-travail, de l'intégration des syndicats à l'État n'a pas fini de trouver des adeptes ici ou là. Mais le Premier mai est resté un jour férié...

Sources : Z Pierart :Recherches historiques sur Maubeuge; André Pierrard et Jean-Louis Chappat : La fusillade de Fourmies ; Fidel Fortier : mémoires ; Archives Départementales du Nord ; Autres diverses sources.

(1) Comme le printemps est dans l'air du Premier mai, celui qui manifeste, ou simplement se promène, pense tout de suite à se fleurir. Le socialiste Paul Brousse lança un concours dans son journal en 1895, pour inviter les travailleuses à donner des idées en la matière. Peu à peu, la rouge églantine s'impose, comme l'œillet rouge en Italie... Mais l'églantine, cette rose sauvage symbole de la Révolution française, connaît un sérieux rival, le muguet, qui a pour lui de fleurir juste au Premier mai. Dès 1913, les artistes vont le cueillir dans les bois de Chaville... et les midinettes en raffolent. Après la Première Guerre, la grande presse organise la promotion systématique du muguet blanc contre la rouge églantine, comme la presse allemande encourage l'edelweiss et la Démocratie chrétienne italienne l'œillet blanc... C'est sous Vichy que le muguet détrônera finalement l'églantine, que personne ne songera plus à remettre à l'honneur ensuite. Il est vrai que le Premier mai, fête urbaine aux allures champêtres, est tributaire de l'environnement: l'urbanisation et le remembrement font disparaître les haies qui fournissaient aux habitués des "barrières" leur églantine, tandis que le muguet se cultive, et se vend... retour au texte

(2) on pense que le Premier mai a été choisi à l'origine (1886) par les Américains parce qu'elle correspondait à la date à laquelle se terminaient traditionnellement les contrats de travail et de location, le Moving Day, le jour du déménagement, où il fallait décider si on allait rester ou chercher du travail ailleurs: "may day, pay day, pack rags and go away", disait-on à l'époque (1er mai, jour de paie, emballe tes fringues et déguerpis). C'était le meilleur moment pour revendiquer et le nombre des grévistes serait augmenté de celui des chômeurs. La tradition des grèves en fin de contrat de travail s'est d'ailleurs perpétuée jusqu'à nos jours en Amérique du Nord. Ajoutons que May day, tocsin révolutionnaire, est aussi devenu le signe de détresse international... retour au texte

(3) Archives Départementales du Nord, cote Musée 365 retour au texte

(4) voici le récit que mon grand-oncle, Fidel Fortier, fit du premier mai 1891

Lorsque l'on est fait un jour de malheur.

En 1891, j'étais encore dans les choux lorsque dans le pays de mes parents survint un grand évènement: les ouvriers des filatures déclarent la grève. A Fourmies il y en avait plus de 10, cela faisait beaucoup de monde. Nous restions dans la rue du défriché, c'est à dire mes parents et mon grand-père, au bout de la rue. Ils avaient quelques bêtes et on venait d'instituer le "Petit Parisien" dans le canton de Trélon. Mon père, son premier vendeur, avait une rude langue et il était débrouillard. Il y avait déjà trois petits gosses à la maison. Mon grand-père envoya mon père en ville pour son journal, mais celui-ci qui était déjà grand militant socialiste, s'est joint à la délégation gréviste. De suite il y a eu des coups durs avec les gendarmes, lesquels ont fait des prisonniers qu'ils enfermèrent à la mairie. Alors vers le soir les grévistes devaient se rassembler sur la place verte. La municipalité a fait appel à la troupe. La 11e compagnie du 145eme est venue pour protéger la mairie et faire régner l'ordre. C'est mon père qui est monté dans un arbre pour faire l'appel pour former le cortège, et c'est lui qui était en avant avec le drapeau. Ils voulaient tous que l'on libère les prisonniers. Ils sont montés sur la place en chantant l'Internationale à faire trembler les murs. Ils étaient serrés les uns sur les autres. Alors là, devant les baïonnettes, mon père a fait faire silence et la délégation a demandé la libération des prisonniers, mais ils ont refusés. Alors le grand meneur a dit : "on pourrait leur chanter une chanson pour leur faire entendre que l'on est là". Mon père qui chantait bien a chanté une chanson contre les patrons. Ils ont acclamés. Mais les soldats étaient mal placés, car si l'on donnait l'assaut, ils risquaient d'être désarçonnés. Le commandant a prit peur et il a fait tirer en l'air. Mon père était toujours en avant. Les grévistes ont hurlés. Mais mon oncle Appolinaire qui avait fait 5 ans aux dragons savait que la 2e balle ferait des victimes. Il a attrapé son frère dans ses bras et l'a porté derrière un pilier de l'église. C'est comme ça que mon père a échappé à la mort. Mais on avait vu que son frère le transportait, et le bruit s'est répandu qu' Albert Fortier était blessé. Ma mère comme les autres n'était pas couchée. Ils étaient tous dans la rue. Voila qu'une voisine dit que mon père était tué, qu'elle avait vu elle-même que son frère Appolinaire l'emportait dans ses bras. Alors ma mère en larmes courut chez mon grand père lui disant qu'il avait envoyé mon père en ville pour son journal et qu'il était mort. Alors Grand-père est parti aux renseignements et il a ramené Papa à la maison pour rassurer Maman et il lui a dit: " Albert il faut aller se coucher, il y a du travail demain". Et c'est comme ça que j'ai été fabriqué ce jour de malheur. Cette année-là, les soldats de Fourmies qui étaient au 145e ont refusés de partir. Apres l'enterrement des victimes, mon père et l'autre grand meneur devaient être arrêtés, mais le parti socialiste les a fait passer en Belgique. Apres avoir obtenu une amnistie, ils sont rentrés en France. Il avait été question d'appeler la rue du nouveau monde rue Albert Fortier et la rue des Cléments du nom de l'autre meneur dont j'ai oublié le nom. Le journal n'a plus marché et mon père est parti pour Reims. Il n'a pas trouvé de travail. Il est revenu à Fourmies. Il a travaillé par ici par là. Pendant ce temps, l'enfant du premier Mai était né, le 7 Février 1892……… retour au texte

Ci-joint les généalogies de quelques participants. Peut-être y trouverez-vous un ancêtre, et pourrez donner quelques compléments?

|

|

|

|

|

|

|

BLONDEAU (Emelie) Maria |

|

|

. |

|

|

HUBLET Louise |

|

|

|

. |

|

DIOT Ernestine |

|

|

. |

|

|

TONNELIER Félicie |

|

|

. |

. |

|

GILOTEAUX Kléber |

|

|

|

. |

|

LEROY Charles |

|

|

|

. |

|

SEGAUX Emile |

|

|

. |

|

|

PESTIAUX Gustave |

|

|

. |

. |

|

CORNAILLE Emile |

|

|

. |

. |

|

LATOUR Camille |

|

|

. |

. |

|

FORTIER (Constant) Albert |

. |

|

|

|

|

CULINE Hippolyte |

. |

|

. |

|

|

LAFARGUE Paul |

. |

|

. |

|

TOUSSAINT 2004

- Albert, qu'est-ce que c'est?

Encore les lebels? dit-elle - Non Lucia, cette fois, c'est

plutôt un tractopelle - Pourtant "ils" lui avaient

promis. - Il avait peut-être mal

compris - Ou alors ils veulent oublier. Ces

gens là n'ont plus de respect - "Ils" feront un beau discours le

premier mai, sans se rappeler Ceux qui ont participé, ceux

qui ont donné leur vie. Pour que celles des autres soient

meilleures. - Quatre vingt quatre ans que l'on

est ensemble dans ce lieu sombre. Vont-ils nous

séparer? - Nous resterons ensemble dans ses

pensées. - Ca va lui faire un choc quand il

va venir! - Ca y est je vois la

lumière, au revoir Lucia - Au revoir Albert Et oui, le choc a eu lieu quand je me suis

retrouvé devant une partie de cimetière

fraîchement retournée. Mes arrières

grands parents étaient partis.

Déménagement à la pelleteuse. Pourtant

le maire avait promis de ne pas toucher à la

concession. Albert avait été l'un des

organisateurs de la manifestation du premier mai 1891

à Fourmies, qui s'était terminé par une

fusillade. Il en avait échappé par miracle. La

vie avait été (encore plus) dure après

cela. Il avait fini sa courte vie à Assevent avec

Lucia. Son plus grand regret aura certainement

été de ne pas dire un dernier au revoir

à ses deux fils partis à la guerre. Le mien de

ne pas avoir su comment faire pour éviter cela. Il me

reste que le souvenir.